〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

特殊車両通行許可とは?

皆さんが普段、何気なく利用されている道路はその道を走る車が定められた一定の長さや幅・高さ・重さなどを想定して作られています。ではその想定よりもはるかに大きかったり重かったりする車がバンバン走っていたら道路はいったいどうなってしまうでしょうか?

道路は大きな車の振動や重さに耐えきれずヒビがはいってしまったり、最悪のケースであれば壊れてしまい大きな事故の原因となってしまったりします。ですから一定の規格を超えた大型の車は道路の劣化を防いだり事故の危険を予防したりする観点から道路法という法律で原則、通行が禁止されています。

しかしながら近年、物流業界の需要はどんどん増加しており、それを運ぶ車や貨物の大型化も進んでいます。そこで道路管理者が認めた場合は「この車はこの道を通行して良いですよ!」という許可の制度を設けています。

それが「特殊車両通行許可」です。

この記事では「特殊車両通行許可」について初めて目にする方でも分かり易いように解説していきます。そして特殊車両通行許可の制度をしっかりと理解していくためには、まず最初に特殊車両とはどんな車なのかを知らなければなりません。

それではこの「特殊車両」とは一体どんな車両なのかを見ていきましょう。

特殊車両ってどんな車?

特殊車両という言葉から、皆さんがイメージする車両はどんな車でしょうか?

大きな貨物を積んでいたり、工事現場などで作業をしたりするクレーン車などをイメージされる方もいるかもしれません。確かにこれらの車両は特殊車両と呼ばれますが、じつは特殊車両は形や見た目が変わった車ばかりではありません。普段、目にする車でも特殊車両に該当するケースは多くあるのです。

特殊車両がどんな車両なのかを一言でいうと「一般的制限値」を超える車両は全て「特殊車両」に該当します。

この「一般的制限値」とは道路法で定められた車両の制限のことを指しており、前述のように道路というのは皆さまが安全に走行できるよう、下記のように一定の構造基準を守られ作られています。

・幅:2,5メートル

・長さ:12メートル

・高さ:3,8メートル(高さ指定道路は4,1メートル)

・最小回転半径:12メートル

・総重量:20トン(高速自動車道および重さ指定道路は25トン)

・軸重:10トン

・隣接軸重

18トン(隣り合う車軸の軸距が1,8メートル未満)

19トン(隣り合う車軸の軸距が1,3メートル未満かつ隣り合う車軸の軸距がいずれも9,5トン以下)

20トン(隣り合う車軸の軸距が1,8メートル以上)

この最高限度値を「一般的制限値」と呼びます。ここでは一般的制限値についてまずはこういった制限があるのだ。ということを簡単に知っておいてもらえば大丈夫なのですが、「一般的制限値」は特殊車両通行許可を知る上で避けては通れない大事なファクターとなりますので、この記事にサラッと目を通した後に、特殊車両の一般的制限値を知ろう!のページを見て頂けるとより理解しやすくなると思います。

特殊な車両の種類

特殊車両は大きく分けると以下の2つに分けられます。

・構造が特殊な車両

・貨物が特殊な車両

まずは構造が特殊な車両です。これらの車両は構造が特殊となっているため、一般的制限値を超えてしまう車両をいいます。

構造が特殊な車両

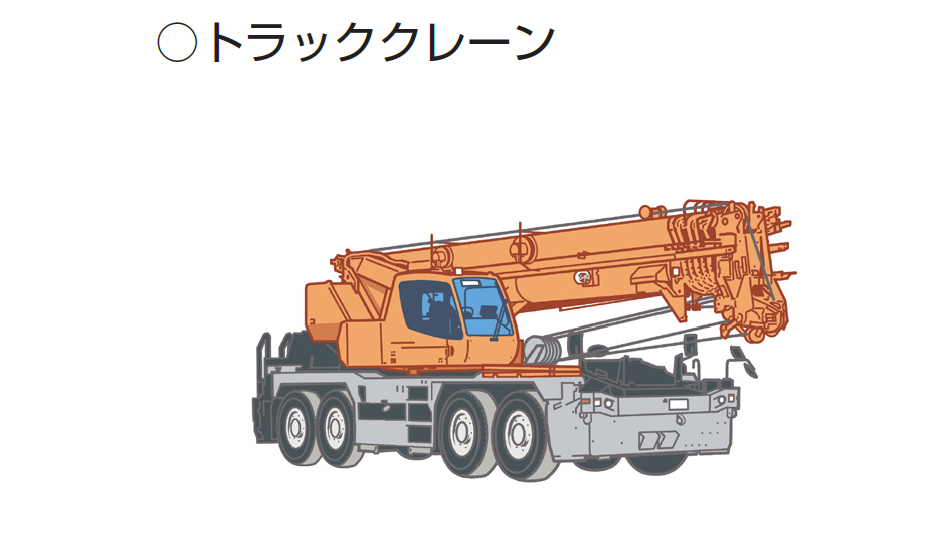

街中を走っているこのような形状の車を見かけたことのある方が多いのではないでしょうか。これは見た目で分かりやすく構造が特殊だな!と感じると思います。

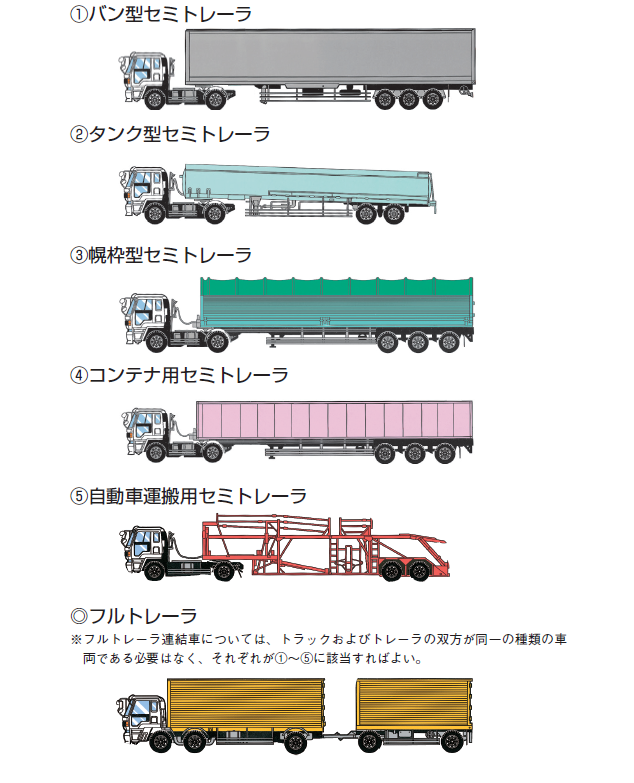

次に特例5車種と呼ばれる車両です。

この特例5車種というのは、分けて運べるような荷物を積むのに最適な車両で、それぞれの目的に合った特殊な構造をしています。

また、この特例5車種は総重量や長さの特例が設けられており、どのような道路を走るのかによっても変化しますが総重量の制限値などがかなり違います。

詳しくは・【特殊車両】総重量・長さの特例の記事をご覧ください。

フルトレーラーについては上記、画像の説明にもありますようにトラクタの方にも荷物は積めますが、トレーラーが同じ種類でなくてもそれぞれが画像①~⑤に該当していれば問題ありません。

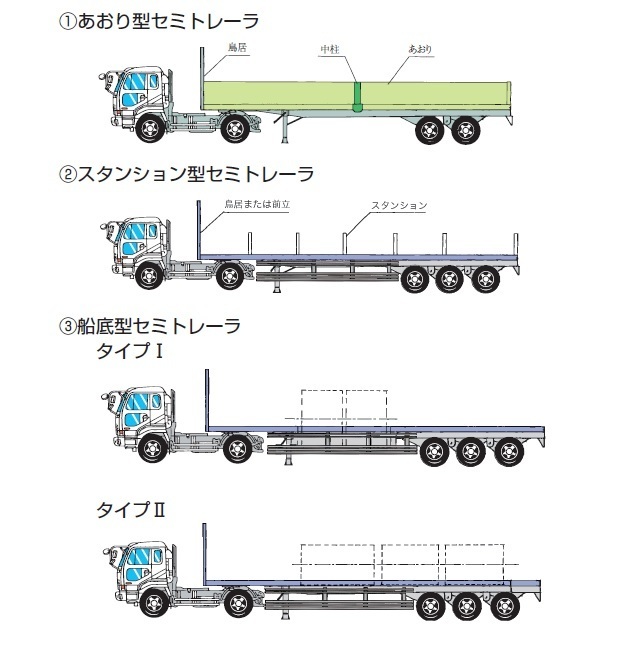

では次に追加3車種と呼ばれるものを見ていきましょう。

こちらの追加3車種も分けて運べる荷物を運搬する目的のトレーラーで、貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固定装置を備え付けてなければなりません。この辺りの車両も見かける機会は多いかもしれません。

追加3車種に関しては、特例5車種と違い総重量の特例は受けられないのですが、運搬用トレーラーとして認証トラクターとの組み合わせで軸重緩和特例が受けられるケースもあります。そのような場合ですと、審査時の重量における審査結果は少し有利になったりもします。

ちょっとした豆知識なのですが、運送業界では特例5車種と特例3車種をあわせて特例8車種と読んだりしています。

次は貨物が特殊な車両を見ていきましょう。

貨物が特殊な車両

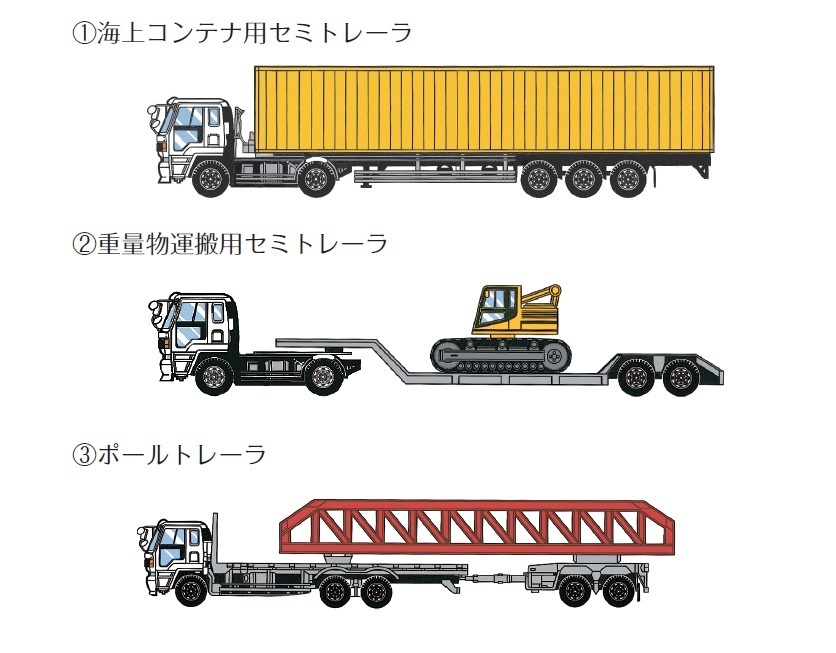

貨物が特殊な車両は、積んでいる荷物そのものが分けて運ぶことができないケースなどで使用される車両です。

例えば上記画像②の重量物運搬用セミトレーラーなどは重機など幅広で重量も重いものを運ぶさいなどに使われます。

また長さがありこちらも分けて運ぶことができないような鉄道車両や鉄塔などを運搬したりするケースでは③のポールトレーラーなどが使用されます。時々テレビなどでポールトレーラーが深夜に高速道路を使って鉄道車両などを運搬しているのを見たりしますね。

①の海上コンテナ用セミトレーラーは、海外から届いた荷物が開封できないように封印された状態のものなどは分けて運ぶことができないため貨物が特殊な車両となります。

最後は新規格車を見ていきましょう。

新規格車

出典:国土交通省関東地方整備局

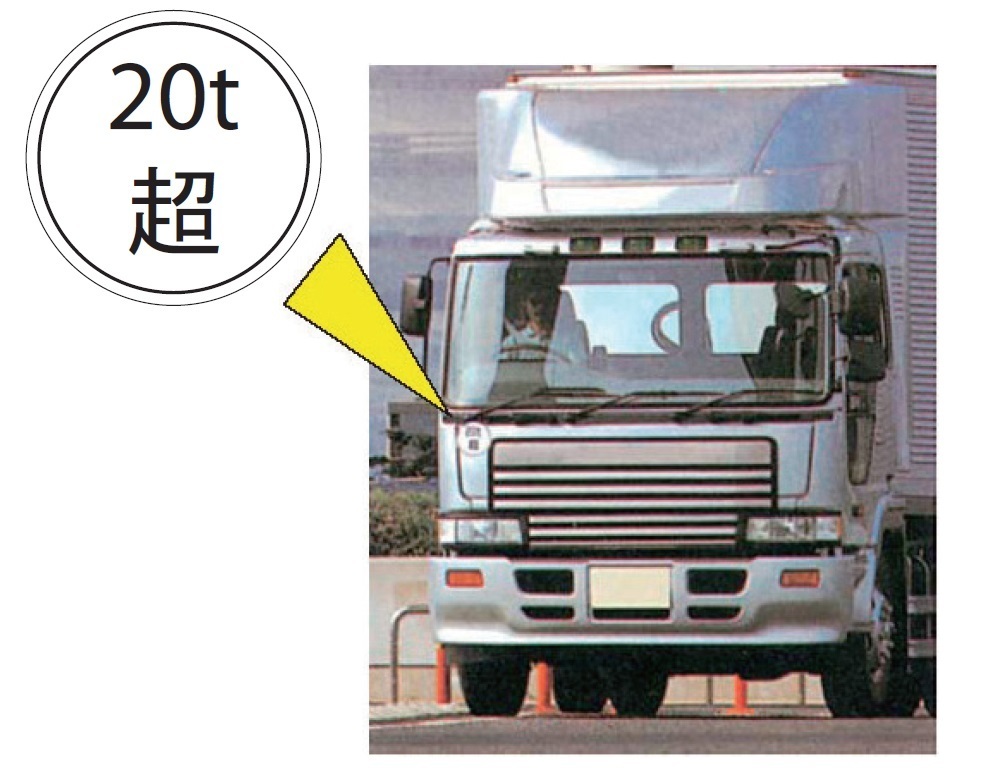

今までご紹介してきた構造が特殊な車両・貨物が特殊な車両とは少し違うのが新規格車と呼ばれるものです。分かりやすい大きな違いはなんと言っても見た目でしょう。トレーラーやクレーンなど大きな車両は見た目から特殊車両とイメージしやすいと思いますが、新規格車は見た目では、普通のトラックと大きな違いはありません。

上の画像のように、20t超のワッペンを貼ることになっているのでこれが目印です。

新規格車は総重量以外の制限値は一般的制限値と同じとなり、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することが出来ますが、そのその他の道路を通行する場合は、特殊車両通行許可が必要となります。

新規格車についてもっと詳しく知りたい方は

・特殊車両の新規格車とはの記事をご覧ください。

まとめ

今回の記事では「特殊車両とはいったいどんな車なのか?」についてまとめていきました。

一口に特殊車両といっても色々な形の車があるのが分かって頂けたと思います。

大きなポイントとして押さえておきたい点は

・一般的制限値を超える車は全て特殊車両

・構造が特殊な車両

・貨物が特殊な車両

となります。まずはこの3点をしっかりと押さえた上で特殊車両通行許可の制度についてしっかりと理解を深めていきましょう。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日