〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

【特車申請】申請から許可取得

までのポイントと全体像を解説

特車申請を行うには、まず必要な知識を頭に入れ、次に事前に書類の準備をしたりとやらなければならないことが多くあります。

何度も申請をしたことがある方であれば慣れてくるのでしょうが

「初めての申請で何から手を付けてよいか分からない」

「前に申請したけど、かなり昔のことでよく覚えていない」

といった方などであれば、申請に手間取ってしまうのは当たり前です。

そこで、今回の記事では特車申請を専門としている行政書士が、申請から許可取得までのポイントと全体像を解説していきますので参考にしてみて下さい。

また前述のように、そもそも特車申請の知識があまり無くてもう少し詳しく知りたい。

などといった方であれば

の記事にサラッと目を通してからこちらのページに戻って読み進めていくと分かりやすいと思います。

申請に必要な書類の準備と作成

事前準備

ある程度、特車申請のことが掴めてきたら実際に申請を行っていきましょう。

まず最初にやらなければならないのが申請書類の準備です。初めに最低限、必要となるのが以下の書類となります。

- 車検証の写し

- 諸元表・外観図

- 通行経路

申請する車両の車検証の写しと諸元表・外観図は申請を行うデータ入力の際に必ず必要となりますので、必ず準備して下さい。

諸元表・外観図とは、車両のデータが車検証よりも詳細に書かれている図面です。車検証だめでは判断できない細かな数値が記載されていますので、ここから申請車両のデータを入力していくことになります。もし手元に諸元表・外観図が無ければメーカーに問い合わせて準備していきましょう。

通行経路に関しては、決まったルートがあればグーグルマップなどで用意しておけば経路作成のときに分かりやすいでしょうし、特に決まったルートが無ければ経路作成の段階で決めていっても問題ありません。

上記の書類以外にも、お客様から依頼を受けて申請を行うケースなどであれば委任状が必要となります。

申請書類の作成

事前準備が終わったら次は申請書類の作成に入ります。

申請書類は申請種別(新規・更新・変更など)によって少し異なってくるのですが、ここでは代表的なものを書いていきますので以下の書類を作成していきましょう。

- 特殊車両通行許可・認定申請書

- 車両内訳書(包括申請時のみ必要となります)

- 通行経路表

- 通行経路図

- 軌跡図(超寸法車両のみ必要となります)

- その他、道路管理者が必要とする書類

全ての書類作成が終われば特車申請における必要工程のほとんどが完了です。申請業務はここまでが一番大変で、あとは申請を行うだけなのでそこまで難しくはありません。

上記リストでは主に必要となる書類をリストアップしましたが、前述のように申請種別によって必要書類は異なってきますので詳しく知りたい方は

の記事を参考にしてみて下さい。

実際に申請を行う

申請書類の準備と作成が終わりましたら、実際に申請を行っていきましょう。

申請方法は2つあります。

・オンライン申請

・窓口申請

実務上、圧倒的にオンライン申請を行うことが多いのですが、それには理由があります。

オンライン申請は役所の窓口が開いていない時間帯でも申請可能ですから、ネットが繋がる環境さえあれば24時間いつでも申請できます。

また個別審査が無ければ、許可発行までの時間が短縮されたりと多くのメリットがありますので必然的にオンライン申請を行うこと多くなるのですが、このオンライン申請についてもっと詳しく知りたい方は

の記事をご覧ください。

そして作成した申請書を提出する申請先の窓口ですが、こちらも2つのパターンがありますので注意が必要です。

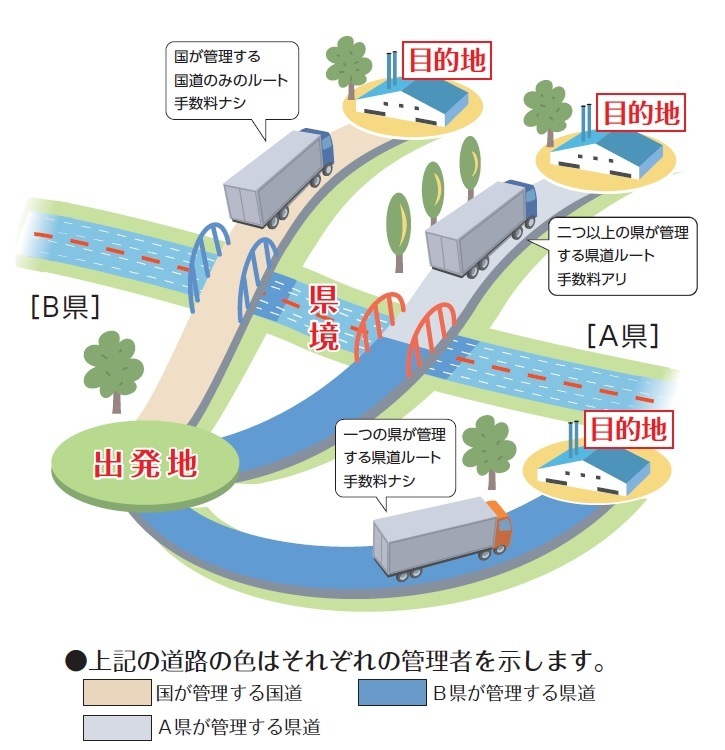

1,作成した経路が、出発地から目的地までひとつの道路管理者の道路のみ走行する

(県道なら県道のみ、国道なら国道のみと途中で道路管理者が変わったりしないケース)

→その道路管理者の窓口に申請する

2,作成した経路が、出発地から目的地まで複数の道路管理者にまたがる道路を走行する

(国が管理する一般国道と県が管理する県道など、道路管理者が複数になるケース)

→いずれかの道路管理者の窓口に申請する

この申請窓口について詳しく知りたい方は

の記事を参考にしてみて下さい。

手数料について

作成し申請した経路が複数の道路管理者にまたがるケースであれば、原則として申請書が窓口に受け付けられた時点で手数料を支払う必要があるのですが、ひとつの道路管理者の道路のみを走行するルートであれば、手数料は支払う必要はありません。

手数料は200円(1経路)となっています。

参考資料:全日本トラック協会

申請した道路管理者による審査

申請書が受け付けられると、あなたが作成したルートで申請車両が通行できるのか?できないのか?といった判断を、申請先の道路管理者は特殊車両通行許可基準に照らし審査していきます。

その審査期間のことを標準処理期間と呼ぶのですが、大まかな目安は以下となっています。

・新規申請および変更申請→3週間以内

・更新申請→2週間以内

ただし、この期間内で審査が終了するには一定の条件があり、その条件がクリアできず多くのケースで1か月~2か月以上かかってしまうこともザラにあります。

例えば、道路情報便覧に載っていない未収録の道路があったり、申請したルートが間違っていて訂正しなければならないといった場合や、複数の道路管理者にまたがるルートを取ったとき、個別審査などです。

このような厳しい条件をクリアできる申請は実務上少なく、標準処理期間内に許可が交付されるケースは多くありませんので、あくまで目安として捉えておいてください。

標準処理期間について詳しくは

の記事で解説していますので参考にして下さい。

許可取得(交付)

審査期間を経て、申請した車両の通行が許可されれば、許可証が交付されます。その際に、道路管理者から通行条件も合わせて交付されます。

許可の交付は申請先の道路管理者から連絡をもらうのですが、オンライン申請であればネットで許可証のデータを受け取れますから、時間も手間もかかりません。

一方、窓口で申請した場合は直接、申請先の窓口まで取りに行かなければならないので、どちらが便利であるかは一目瞭然ですよね。

審査があるのですから、もちろん許可がおりないケースもあります。「不許可」です。この場合、不許可通知書で通知されます。

ただ実際には、申請された内容では許可を出すのが難しかったりした場合、申請先の道路管理者から連絡があり「どのような内容で修正していけば許可を出せるのか」といったアドバイスなどをもらえることが多く、なるべく不許可にならない方向で協議を進めていきます。

まとめ

今回の記事では、特殊車両通行許可の申請から許可取得までのポイントと全体像を解説していきました。

行政側としても特殊車両通行許可の制度をもっと早く広めていくため、申請された内容では難しいと判断した場合、不許可にするよりも差し戻しをして修正→その後、許可

といったように進めてくれるケースが多いように感じます。

そして申請から許可を取得するまでに一番ポイントとなるのは、何と言っても申請書類の作成となります。何度か申請してみて慣れてくると、申請業務にかかる時間の多くが経路作成となってくるでしょう。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日