〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

特車ゴールド制度とは?

「特車ゴールド制度」は運送事業者の皆様であれば良く耳にする言葉ではないでしょうか?

特車ゴールド制度の運用が開始されてから数年経ちますが

「イマイチどのような制度なのか良く分からない」

「導入したいんだけど、かなり費用が掛かりそうで迷っている」

などといったお悩みを持ち、実際に導入されている運送事業者様がなかなか増えていないといった現状もあります。

そこで今回の記事では、特殊車両通行許可の行政書士が特車ゴールド制度についてのメリットや運用の方法、申請についての注意点など分かりやすく解説していきます。

特車ゴールド制度について

特車ゴールド制度とは、正式名称を「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」といい、近年の物流業界における人手不足の解消や、煩雑化した許可手続きの簡素化を目的として、国土交通省が2016年1月から運用を開始しました。

具体的には、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両の登録と、利用登録を行うことにより、特殊車両通行許可の更新手続きの簡素化および大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度です。

この取り組みが始まった背景として、重量を違法に超過した大型車両の走行などにより道路の劣化や損傷が深刻化し、対策として違反者に対して厳罰な取締り・指導を行う一方、許可審査基準の見直しや簡素化に取り組み、適正に利用している優良事業者にはさらに使いやすいよう制度を進めていこうという国の方針がありました。

事故や渋滞を避け、決められた範囲の中で自由な走行ルートを選べるようになることから、物流の効率化や業界における極めて深刻なドライバー不足を改善する、といった効果も期待されています。

特車ゴールド制度のメリット

それではこの特車ゴールド制度を導入することにより、どのようなメリットがあるのかを確認していきましょう。

メリットは大きく分けて2つあります。

大型車誘導区間内における自由な経路選択

通常、特殊車両通行許可の通行経路は、出発地から目的地まで許可を受け決められた経路を走行するため

「渋滞しているから、今日はこっちの道から行こう」

などといったように、勝手にほかの道路に迂回したり変更したりすることはできません。

しかし特車ゴールドの登録を受けた車両であれば、走行中に事故や通行止め、大渋滞などにあってしまった場合、大型車誘導区間内であれば新たに許可を取らずとも、ほかの道に迂回することができます。

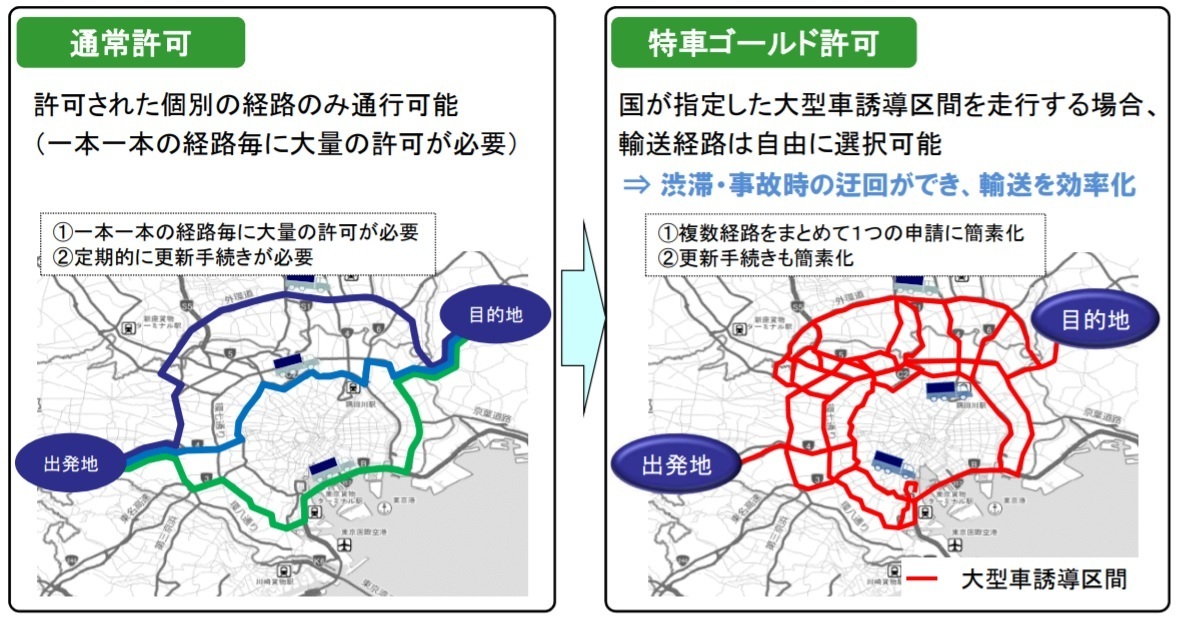

通常の許可と特車ゴールドの違いを下の図で見てみましょう。

出典:国土交通省

このように通常の許可であれば、決められたルートのみしか走行できませんので、もし他の道を走行したければ膨大な数の経路を申請しなければなりません。

一方、特車ゴールドの許可であれば、決められた範囲の経路は迂回して走行できますので、かなりの効率化が見込めます。

この「決められた範囲の経路」というのが少しやっかいで、間違って解釈してしまうケースが見受けられますので解説していきます。

大型車誘導区間であれば全ての道路を自由に通行できるわけではない

出発地から目的地までの決められた走行ルートを迂回することができるのが特車ゴールドのメリットなのですが、大型車誘導区間内であれば全ての道路を自由に走行できるのかと言えば、そうではありません。

あくまでも「許可を受けた経路に対して大型車誘導区間を迂回できる」という考え方であって、「許可を受けた経路で指定した出発地から目的地と全く違う経路まで、大型車誘導区間の迂回は認められていない」ということです。

ですから、出発地あるいは目的地が違う経路は、個別に経路の申請が必要となります。

更新手続きが簡単になる

特殊車両通行許可の有効期間を延長するには更新手続きが必要です。

従来、更新手続きには決められた添付書類を提出する必要があったのですが、特車ゴールドを利用すれば、更新前に自動作成された申請書がメールで送られてきますので、更新を同意しワンクリックすれば更新申請が可能となりました。

特車ゴールドを使うにはどうすれば良いの?

特車ゴールド制度を導入すると大きなメリットがあることは分かってきました。

それでは実際に、この特車ゴールド制度を利用するにはどうすれば良いのでしょうか?

業務支援用ETC2.0車載器を装着する

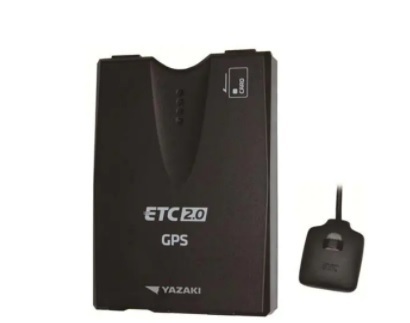

走行する車両に業務支援用ETC2.0車載器を装着する必要があります。

業務支援用ETC2.0車載器とは、従来のETC2.0の機能やサービスに加え、GPSや発話機能などが付いた特車ゴールドに対応するETCとなります。

発話機能(スピーカー)が付いていますので、走行中のドライバーに対して交通障害や渋滞情報などアナウンスする機能があり、カーナビとの連動により効率的なルートを走行できます。

またGPS機能を利用して、運行事務所などからでも現在の位置情報の確認ができますし、目的地・出発地を含めた経路情報・位置情報などの走行記録を国土交通省のサーバーに蓄積することも可能です。

適用の対象となる車両である

申請する車両の諸元が特車ゴールド制度の適用基準を備えていなければなりません。

この基準は大型車誘導区間の許可基準と同じとなりますので、詳しく知りたい方は

・【特殊車両】大型車誘導区間とは?の記事を参考にしてみて下さい。

オンライン申請で車両の利用登録手続きを行う

申請する車両はオンライン申請により、特車ゴールド制度の利用登録手続きを行います。

この手続きは窓口申請では受け付けておりませんので、オンライン申請からのみ可能となります。

また特車ゴールド制度の対象地域は日本全国となっており、審査期間において通常の申請よりも審査期間が短くなったりするなどの優遇はありません。

特車ゴールド制度の注意点

経路に関する注意点

許可経路に関する注意点は幾つかあるので見ていきましょう。

先程も少し触れましたが、まず申請経路に関して出発地・目的地が同じで大型車誘導区間内であれば、経路を迂回するために複数の経路を申請する必要はありません。

(出発地・目的地が違えば、個別の経路申請が必要)

また出発地・目的地などを含めた申請経路の全てが大型車誘導区間内でなくても構いません。一部でも申請経路に大型車誘導区間が含まれていれば特車ゴールドの対象となります。

通行条件でC・D条件などが付された場合、大型車誘導区間内の全てでその条件が適用されるのではなく、当該措置が必要となる区間または箇所に限定して通行することとなります。

申請手続きに関する注意点

複数の事業者で1台の同じ車両を共同で使用する場合、それぞれの事業者ごとに特車ゴールド制度を利用することができます。1台の車載器に対して、複数の事業者が利用者登録を行ってください。

また車両を売却・譲渡するなどといった場合、オンライン申請システムのETC2.0簡素化制度利用登録から登録した情報を削除する手続きを行う必要があります。

便利になったと感じるのは、平成31年より複数トラクタを含めた包括申請が可能となりました。以前は特車ゴールド制度で包括申請はできませんでしたから、事業者が使いやすいよう制度は進んでいるようです。

許可証に関する注意点

- 車両内訳書

- 通行経路表

- 通行経路図

- 特殊車両通行許可証

- 条件書

- 大型車誘導区間算定結果帳票

- 大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

特車ゴールドを申請して許可を取得した場合、通常の許可とは異なった書類を走行する車両に携行しなければなりません。上の表にまとめましたので確認しておいて下さい。

とは言え、区間内の経路図など全ての書類を印刷するとなると、とんでもない量になります。図の下の2つ、「大型車誘導区間算定結果帳票」と「大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)」に関して、全てを印刷して携行する必要はありませんので、あくまで許可を受けた通行経路に係る経路のみ印刷して携行して下さい。

また取得した許可証などを紛失してしまった場合、オンライン申請で許可証の再交付を行う必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の記事では特殊車両通行許可を専門とする行政書士が、特車ゴールド制度についてまとめて解説していきました。

とてもメリットの多い特車ゴールドですが、通常の申請をして取得した許可とは違う部分も多く、概要を知らずに始めてしまうと思わぬ壁にぶつかってしまうこともあるでしょう。

もちろんご自身で勉強して始めるのが望ましいのですが、それでも分からなかったり不安に感じることがあれば専門家に相談して進めていくのも1つの方法かもしれません。

特車の知識が豊富な行政書士を探して相談しても良いですし、もちろん当事務所にご相談頂いても構いません。

相談は無料ですので遠慮なくご連絡下さい。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日