〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

特殊車両通行許可の専門用語集

特殊車両通行許可を取得するためであったり、特殊車両のことをもっと学ぼうとして資料やマニュアルなどを見てみると、多くの専門用語が並んでいます。

運送業界で長年、携わっている方などからすれば当たり前のように使われている用語も、これから特車を学んでいこう!と考えている方や、あまり業界に馴染みのない人などであれば、まずは特殊車両通行許可に関する用語を知るのはとても重要です。

今回の記事では特殊車両通行を専門とする行政書士が、この業界で多く使われている専門用語を分かりやすく解説していきます。用語は数多くあるため、全てを網羅することはできないのですが最低限、特殊車両通行許可を取得するには知っておかなければならないものをご紹介していきます。

必ず知るべき重要用語

一般的制限値

一般的制限値とは道路を走行できる車の幅、長さ、高さ、重さなどの基準、最高限度値を表す数値をいいます。

道路は「道路法」という法律で一定の構造基準により整備されており、道路が傷んだりして事故などが起きてしまう危険から皆さんの生活を守るため、道路を通行する車両の基準を設けています。下の表が一般的制限値の具体的な数値です

| 一般的制限値(最高限度) | |||

|---|---|---|---|

| 幅 | 2,5メートル | ||

| 長さ | 12,0メートル | ||

| 高さ | 3,8メートル(高さ指定道路は4,1メートル) | ||

| 最小回転半 | 12,0メートル | ||

| 総重量 | 20,0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25,0トン) | ||

| 軸重 | 10,0トン | ||

| 隣接軸重 | 18,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,8メートル未満 19,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,3メートル未満かつ 20,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,8メートル未満 | ||

| 輪荷重 | 5,0トン | ||

一般的制限値は大きさや長さ、重さなど、どれか1つでも限度値をこえたら特殊車両通行許可が必要となります。

重さ指定道路

重さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止の観点から、支障がないと認めて指定した道路を指し、車両の総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとする道路のことです。

重量の限度は下の表のように、最遠軸距によって決められています。

| 総重量 | 最遠軸距 | ||

|---|---|---|---|

| 20トン | 5.5メートル未満 | ||

| 22トン | 5.5メートル以上で7メートル未満 (貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合) | ||

| 25トン | 7メートル以上 (貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合) | ||

高さ指定道路

高さ指定道路とは、こちらも重さ指定道路と同じく道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止の観点から、支障がないと認めて指定した道路を指し、一般的制限値では3,8メートルとされている高さの制限値が4,1メートルまで認められます。

新規格車

出典:国土交通省関東地方整備局

新規格車とは、新規格車とは高速自動車道路および重さ指定道路を自由に通行できる車両で、その他の道路を走る場合は特殊な車両として扱われますので特殊車両通行許可が必要となります。一見、普通のトラックとの違いは分かりにくいのですが、新規格車の前面には20t超と書かれたワッペンが貼ってあります。

そして総重量以外の制限値(幅・長さ・高さ)などは一般的制限値と同じになりますので、新規格車が特殊車両としてみなされるのは積載重量が主な理由となり、多くの新規格車が最大積載量を積むと21トンや24,9トンなどとなります。

通行条件

通行条件とは、特殊車両を通行させるために道路管理者が付して許可する条件をいいます。

通行条件はA・B・C・Dと分かれており、A条件が無く、D条件が一番重い制限が付きますので、下の表のようにA→B→C→Dの順に条件は厳しくなっていきます。

| 重量についての条件 | 寸法についての条件 | ||

|---|---|---|---|

| A条件 | ・条件なし | ・条件なし | |

| B条件 | ・徐行すること ・連行の禁止 | ・徐行すること | |

| C条件 | ・徐行すること ・連行の禁止 ・誘導車の配置 | ・徐行すること ・誘導車の配置 | |

| D条件 | ・徐行すること ・連行の禁止 ・誘導車の配置 ・2車線内に他車 を通行させない | ||

車両に関する専門用語

軸距

軸距とは、車両の前輪軸と後輪軸の間の距離、軸間距離をいいます。

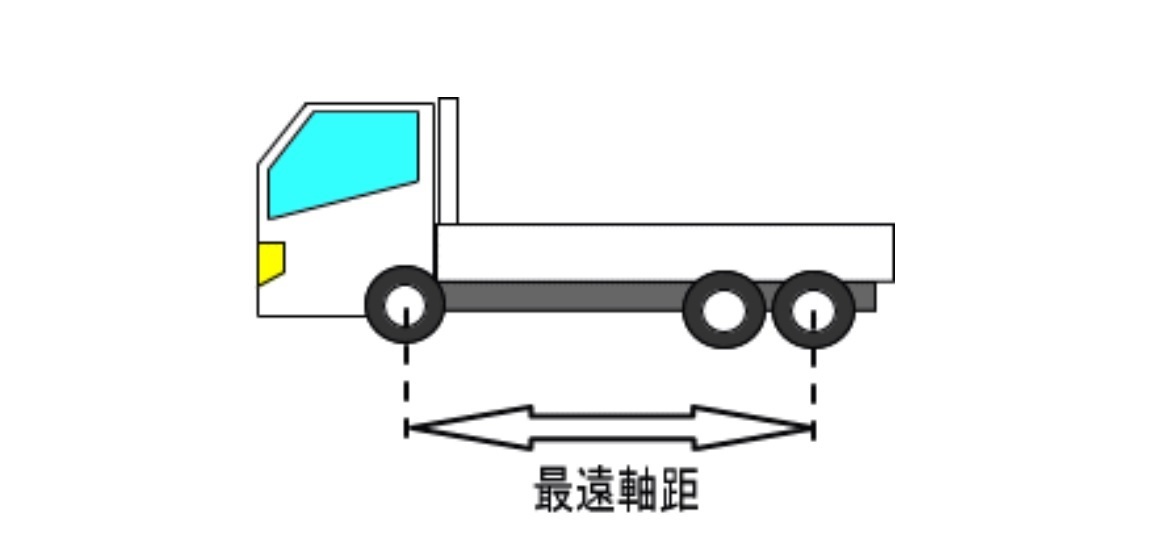

最遠軸距

最遠軸距とは、前輪のタイヤの中心から後輪のタイヤの中心までの水平距離(ホイールベース)をいいます。

参考:全日本トラック協会

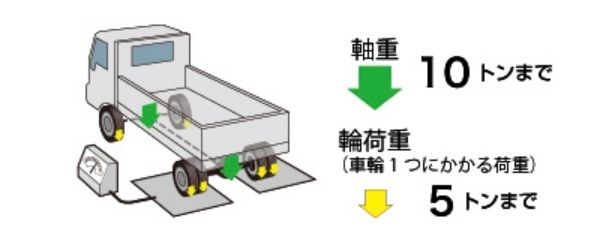

軸重

車両についている車輪と車輪をつないでいる棒を車軸(シャフト)といいます。この車軸にかかる重さが軸重です。下の図で見ると緑の矢印の箇所が軸重となります。

輪荷重

輪荷重とは、車両の車輪(タイヤ)ひとつにかかる重さを表します。上の図で見ると黄色い矢印の箇所が輪荷重となり、軸重を車輪の数で割ると数値が分かります。

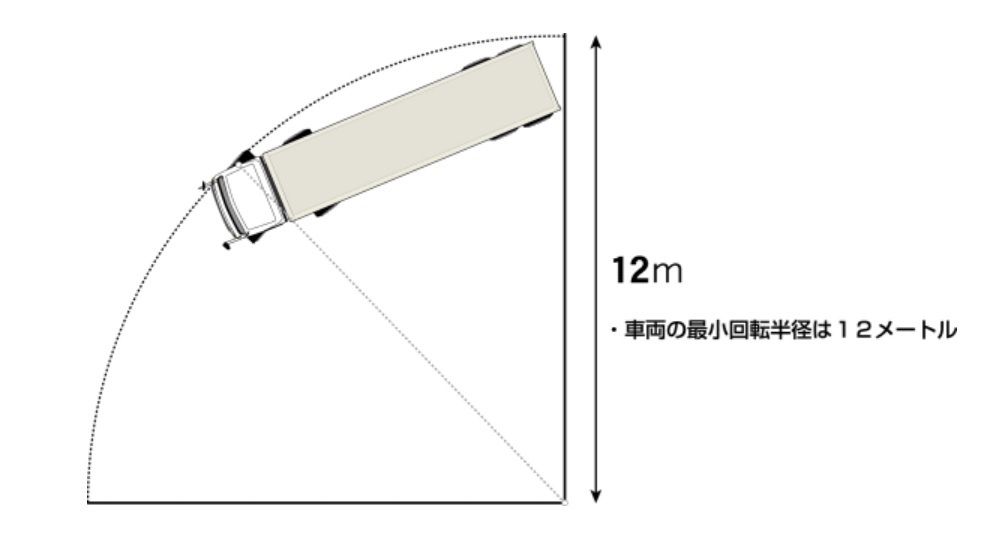

最小回転半径

参考:国土交通省

最小回転半径とは、トラックがカーブや交差点などを曲がるさいに、ハンドルを最大限切ってどの位、小回りがきくのかを判断する数値となります。具体的には曲がるときに車体の一番外側が描く軌道半径のことです。

この半径が大きくなればなるほど、小回りがきかない!ということになりますので、曲がるときに大回りをしなければなりません。

また特殊車両通行許可を申請するさいに、最小回転半径は入力が必須の数値となりますので、ここは押さえておいてください。

カプラ

カプラとは、トラクタとトレーラーを連結する装置で、トラクタに付いている円盤のような形をしています。

キングピン

キングピンとは、上のカプラと同じくトラクタとトレーラーを連結する装置で、トレーラーに付いている装置です。このカプラとキングピンを連結しトラクタとトレーラーを固定します。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日