〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

特殊車両の一般的制限値を知ろう!

皆さんは特殊車両と呼ばれるものは一体、どんな車両なのかご存じでしょうか?

「大きな形状をしたクレーン車みたいなのは特殊車両なんじゃない?」

「車を運んでいたり、特殊な作業をしたりする車が特殊車両かな」

このように見た目から特殊車両と分かるものも多くありますが、実は普通に見えるトラックが特殊車両であるケースもあります。

「特殊車両」にあたる車は「一般的制限値」とよばれるものを超えてくる車両はすべて特殊車両に該当し、特殊車両通行許可の制度を理解していくにあたり、とても大事になってくるのがこの「一般的制限値」なのです。

このページでは特殊車両通行許可を理解していく上で避けては通れない知識である「一般的制限値」について詳しく解説していきます。

一般的制限値

道路は私たちの暮らしに密着した生活インフラのひとつで、通勤や物流、日々の買い物など色々な人たちが様々な用途で使用している必要不可欠なものです。もしこの道路を安全に使うことが出来なくなってしまえば、私たちの社会生活はどのように変化してしまうでしょうか?

大きなトラックがきちんと整備されてない細い道などを走行したら、そこを通行する人たちは危険がありますし道路自体もボロボロになっていまうでしょう。また工事現場で使用するような思い重機を積んだトラックがその重さに耐えられない橋の上を走ったりすれば、橋は崩れてしまったり大きな事故を誘発してしまう可能性もあるのです。

こういった道路を安全に使用するため、道路は「道路法」という法律で一定の構造基準により整備されています。道路法では道路の構造を守り、事故や交通の危険から皆さんの生活を守るため道路を通行する車両の大きさや長さ、重さなどの基準を設けているのです。

この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

出典:国土交通省

それではまず最初に一般的制限値の具体的な数字を下記の表で見ていきましょう。

ここで頭に入れておかなくてはならない点として、ここでいう車両とは人が乗車している状態をいい、車両に荷物などを積んで走る場合には、その荷物を積載している状態のことをいいます(空車ではないということです)

またトレーラーなどの連結車であれば、トラクタがトレーラーをけん引している状態を指し、けん引されているトレーラーを含みます。

| 一般的制限値(最高限度) | |||

|---|---|---|---|

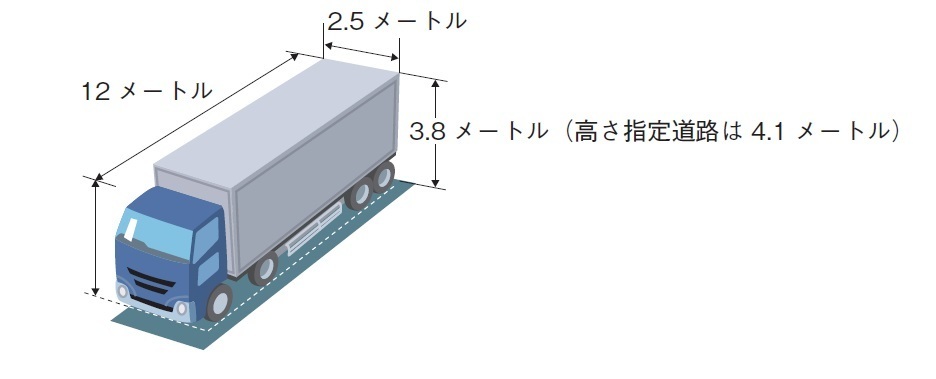

| 幅 | 2,5メートル | ||

| 長さ | 12,0メートル | ||

| 高さ | 3,8メートル(高さ指定道路は4,1メートル) | ||

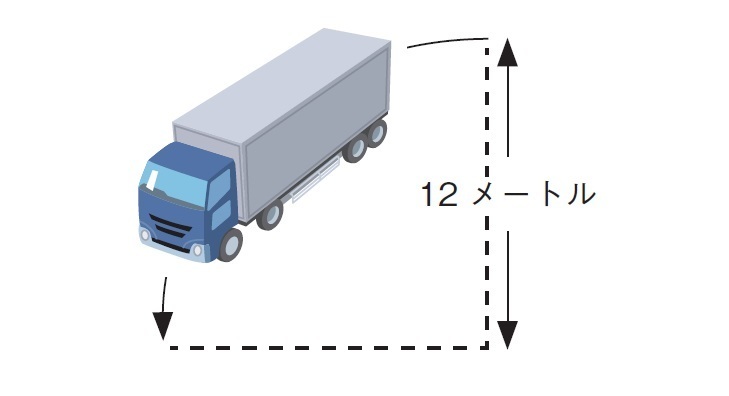

| 最小回転半 | 12,0メートル | ||

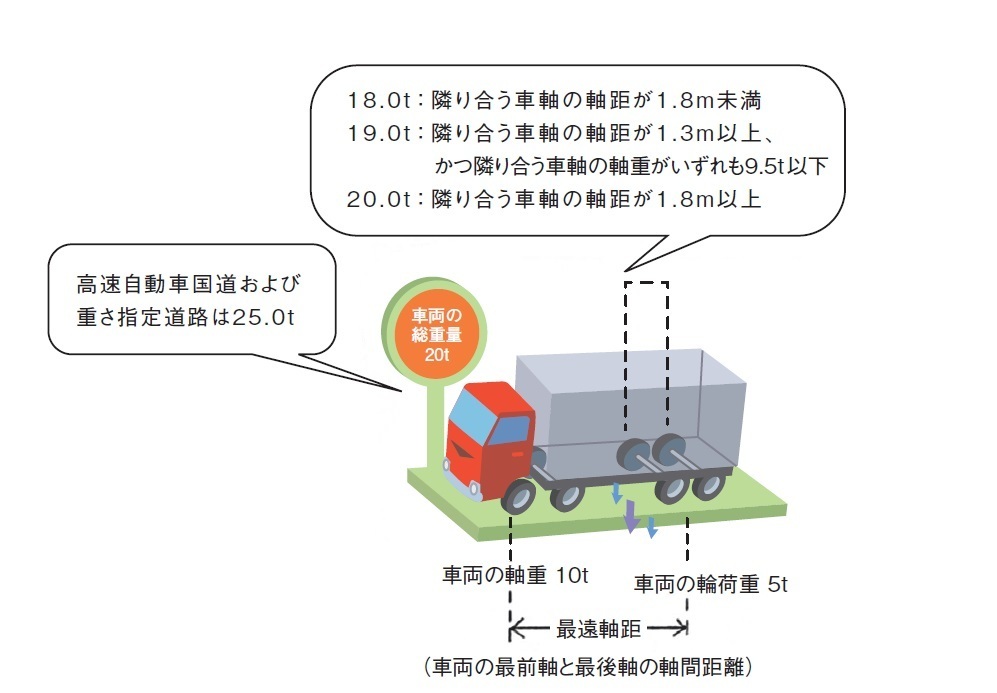

| 総重量 | 20,0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25,0トン) | ||

| 軸重 | 10,0トン | ||

| 隣接軸重 | 18,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,8メートル未満 19,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,3メートル未満かつ 20,0トン:隣り合う車軸の軸距が1,8メートル未満 | ||

| 輪荷重 | 5,0トン | ||

長さや重さ、車両の高さなど全ての数値が一般的制限値を超えた場合に特殊車両通行許可を取らなければならないのではなく、原則として表にある数値を一つでも超えた場合は特殊車両通行許可が必要となります。ここは大事なポイントになりますのでしっかりと押さえておいて下さい。

一般的制限値の幅・長さ・高さ

・車両の幅

一般的制限値の車両の幅は2,5メートルとなります。車検証を見てみると多くのトラックが幅250cm以内に収まっており、この数値の制限内であることが分かります。

・車両の長さ

一般的制限値の車両の長さは12メートルとなります。とすれば12メートルを超えてくる車両は特殊車両通行許可が必要ということになってきます。こちらも車検証を見てみると、多くの車両が12メートル以内に収まっているのが確認できます。

また単車の場合と連結車の場合では少し違いがあり、トレーラーなどの連結車ではトラクタとトレーラーが連結した状態で12メートルを超えれば特殊車両通行許可が必要となります。

・車両の高さ

一般的制限値の車両の高さは3,8メートルとなります。ここは少し注意が必要で一般的な道路を通行するのであれば高さが3,8メートルを超えれば許可が必要となるのですが「高さ指定道路」とされている道路を走る場合には高さ4,1メートルまで特例として認められています。

「高さ指定道路」についてはこちらの記事で詳しく解説してありますので、興味がある方はご覧ください。→【特殊車両】重さ指定・高さ指定道路について

車両の長さの特例について

高速自動車道路を通行するケースでは一般的制限値の長さの特例が適用され、下記の数値を超える車両は特殊車両通行許可が必要となります。ですから、この数値を超えずに高速道路を走行する場合には許可は必要ない。ということになります。

・セミトレーラー連結車→16,5メートル

・フルトレーラー連結車→18.0メートル

ここでの注意点として、この特例は積んでいる荷物などが車の前方や後方にはみ出していない状態を指します。車体から積載物がはみ出して一般的制限値の最高限度をこえてしまえば、もちろんですが特殊車両通行許可が必要となります。

車両の最小回転半径

一般的制限値の車両の最小回転半径は12メートルとなります。重さや長さなどは分かりやすいかもしれませんが、この最小回転半径はなかなかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。

普段、皆さんが車を運転している時に真っすぐな道路ばかりを走るわけではなく、交差点を曲がったりしますよね。そのさいに安全に旋回できるよう最小回転半径は12メートル以内に設定されており、普通の車であれば12メートルを超えてくることはありません。

ですが、サイズの大きいトラックなどが交差点をぐるっと大回りして曲がっているのを見かけたことはありませんか?

特殊車両と呼ばれる大きな車では最小回転半径が12メートルをゆうに超えてくるケースもあり、そのような場合、特殊車両通行許可が必要となります。

車両の総重量・軸重・隣接軸重および輪荷重

一般的制限値の車両の総重量は20トンとなります。これは大事な数値となりますので、しっかりと覚えておいて下さい。この20トンという数値は積載貨物がある場合、荷物を積んだ状態のことをいいます。

しかしここにも例外があり、20トンを超えても25トンまでは特殊車両通行許可がなくても走行できることがあります。

それは「高速自動車道路および重さ指定道路」を走行する場合です。これらの道路は車両の総重量の一般的制限値が25トンまでと引き上げられていますので、許可は必要ありません。これらの車両を「新規格車」といいます。

この新規格車については少し考え方が難しく、運送会社の担当者の方でも特殊車両通行許可が必要なことを知らなかった。なんてケースも良くあります。

「新規格車」については別のページで解説してありますので、詳しく知りたい方は下記の

→特殊車両の新規格車とはをご覧ください。

その他の数値である軸重・隣接軸重・輪荷重に関しては

・軸重は10トン

・隣接軸重は18トン~20トン

・輪荷重は5トン

となりますが、登録されている車両で最大積載量を超えてこない場合であれば、ほとんど一般的制限値を超えることはありませんので、そこまで気にしなくても問題ありません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

一般的制限値は特殊車両通行許可の制度を知るうえで必ず押さえておかなければならない最重要ポイントとなります。一般的制限値の数値などを全て覚えておく必要はありませんが、どういった車両が特殊車両になるのかの基礎として

・一般的制限値は一つでも超えるものがあれば特殊車両となる

・車両の長さと重さには特例がある

特にこの2つは大事なことなので頭に入れておいてください。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日