〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-23 Daiwa秋葉原ビル 2F

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

【特殊車両】重さ指定・高さ指定道路について

特殊車両通行許可が必要になるのかは、走行する車両が一般的制限値を超えるのかどうかがポイントとなってきます。かなり昔に作られたような耐久性の低い道路を大きなトラックなどがバンバン通行していれば、あっというまにボロボロになってしまったり、深刻な事故を誘発してしまうことになりかねません。

しかし私たちが普段、使用している道路にも色々な種類がありますよね。一般道や国道・市道、高速道路などその用途は様々で道路の強度や構造も作られた時代や地域によって大きく違ってきます。また車両においても道路に負担をかけにくく走行できる車が開発されたりと日々、進化を遂げています。

そんな中、一律に道路を規制するのはあまり現実的ではありません。そうした背景から、道路管理者が道路の整備がきちんと進められており、道路の構造の保全および交通の危険防止上の観点から支障がない、と判断した場合、車両の重さや高さを一般的制限値から緩和された道路を指定しました。

それが「重さ指定・高さ指定道路」です。

今回の記事ではこの「重さ指定・高さ指定道路」について詳しく解説していきます。

重さ指定道路

重さ指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止の観点から、支障がないと認めて指定した道路を指し、車両の総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとする道路のことです。

簡単にいうと車両の重量の一般的制限値20トンを超えていても25トンまでであれば通行許可が無くても自由に走行できる道路、と考えてもらえば大丈夫です。

そしてこの重量の限度は下の表のように最遠軸距によって細かく決められています。

| 総重量 | 最遠軸距 | ||

|---|---|---|---|

| 20トン | 5.5メートル未満 | ||

| 22トン | 5.5メートル以上で7メートル未満 (貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合) | ||

| 25トン | 7メートル以上 (貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合) | ||

最遠軸距??

あまり聞きなれない言葉ですよね。

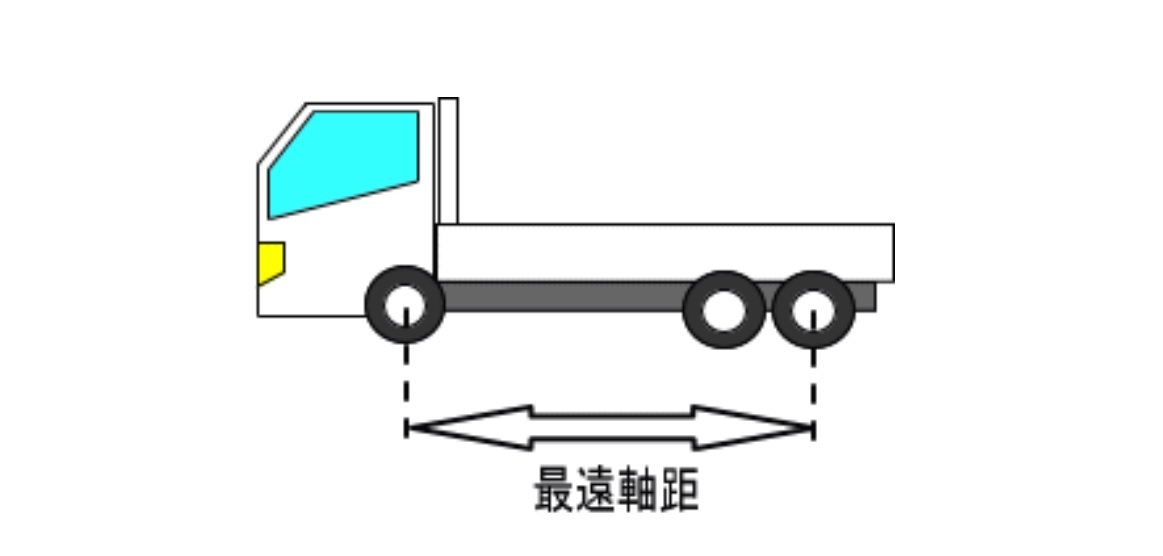

最遠軸距とは車両の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心の水平距離をさしています。下の図で見てみると分かりやすいです。

参考:全日本トラック協会

図の矢印の部分が最遠軸距となります。道路や橋梁への寿命を縮めてしまったり集中的な負担などを考えて、トラックには最遠軸距(ホイールベース)に応じた最大積載量の決まりがあります。

最遠軸距についてもっと詳しく知りたい方は

・【特殊車両】総重量・長さの特例についての記事をご覧ください。

ここからは実務上の注意点として気を付けてもらいたいのですが、一般的に特殊車両の経路を作成するさいに、出発地から目的地まで全ての道路が指定道路で完結することはあまりありません。

多くのケースで一般道や県道、市道などを通りますので、例え指定道路を走るルートであっても通行許可を取らなければならない場合がほとんどです。

実務上のざっくりとした感覚ではありますが、全体の申請のうち80%位はどこかで未収録の道路を通行します。(多くの未収録道路は主に出発地もしくは目的地付近)

また重さ指定道路で車両の総重量が25トンだから自由に通行できるとしても、車両の幅が一般的制限値を超えている場合であればこちらも通行許可が必要となります。

ここは指定道路を解釈する上で間違えやすい点となっていますので注意して下さい。

高さ指定道路

高さ指定道路とは、こちらも重さ指定道路と同じく道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止の観点から、支障がないと認めて指定した道路を指し、一般的制限値では3,8メートルとされている高さの制限値が4,1メートルまで認められます。

そして高さ指定道路を走行するための通行方法として、ネクスコドライバーズサイトでは次のように発表しています。

・走行位置の指定

トンネル等の上空障害箇所では車両、または車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行する。道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。

・後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(または横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射板塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

・道路情報の収集

道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害のないことを確認の上、走行すること。

高さ指定道路に関わる実務上の注意点として、ばら積みトレーラなどの特例車種が高さ4,1メートルで許可を取得するケースでは出発地から目的地までの全てが高さ指定道路でなければならない点や、背高の海上コンテナはルート中の高さ指定道路の間は、高さ指定道路以外の道路を挟んではいけない点などが挙げられます。

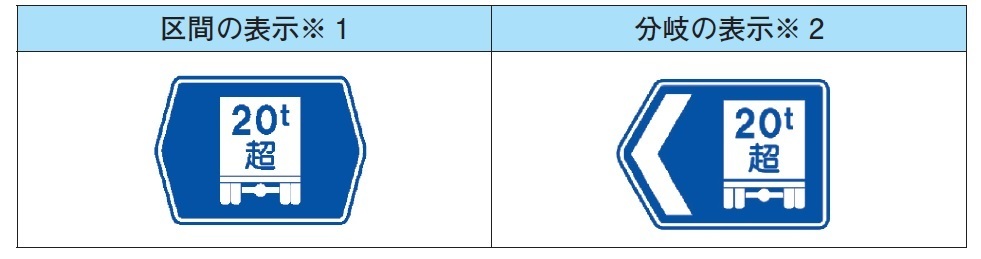

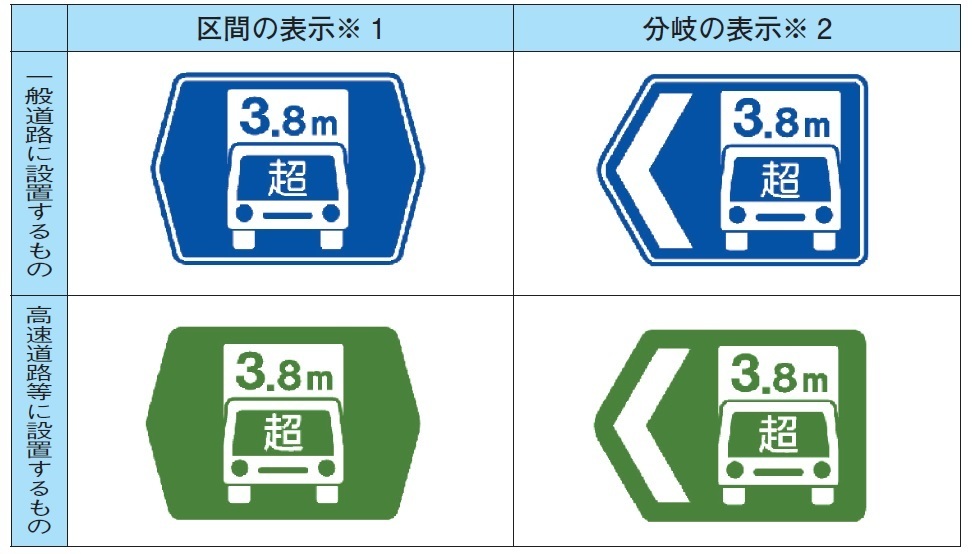

重さ指定道路・高さ指定道路の標識

指定道路については迂回しなくてはいけない区間や特に必要な個所で、この道路が指定道路であることを示す標識が設置されています。ですが必ず設置されているという訳ではなく、指定道路であっても標識が設置されていない場所もあります。

実際に設置されている標識の例を下の図を見ていくと比較的、分かりやすい標識となっているのですが、少し分かりにくいのが標識上部に示されている「区間の表示※1」・「分岐の表示※2」という箇所です。こちらについては

・「区間の表示」→走行している道路が指定道路であることを示しています。

・「分岐の表示」→交差点などの分岐点において、こちらの方向が指定道路になりますよ。ということを示しています。

重さ指定道路を示す標識

高さ指定道路を示す標識

まとめ

いかがだったでしょうか。

様々な工事現場や開発地域などで年々増加していく大型トラックの需要増から、重さ指定道路については平成29年現在で62,900km。高さ指定道路についても49,400kmと高速道路・一般道を含めかなりの速さで整備が進んでいます。

ですが実際に実務面で捉えていくと、重さ指定道路や高さ指定道路のみを走行して出発地から目的地まで完結することは稀なケースで、多くの場合は通行許可を取得しなければならない経路がほとんどです。

関連する記事

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

10:00~18:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

- 【申請について】特殊車両通行許可の制度

- 知ると差がつく特車の知識

行政書士 今井孝 事務所

住所

アクセス

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日